Seit genau 125 Jahren steht die Flintruper Kapelle in der gleichnamigen Bauerschaft und ist den 13 zugehörigen Höfen, sowie auch immer wieder Gläubigen der Region, ein fester Anlaufpunkt. „Die Grundstücksverhältnisse sind allerdings nicht genau geklärt“, sagte der Vorsitzende der Kapellengemeinschaft Flintrup e.V. August Finkenbrink bei einer kleinen Kapellenführung am Sonntag dem 16. Juni, die im Rahmen eines Festtages zur Einweihung am 13. Juni 1899 stattfand. „Diese Kapelle steht auf städtischem Grund und Boden – wie sie dahin kommt, weiß keiner“, fuhr er augenzwinkernd fort. Und tatsächlich, der an das Schiff der ursprünglichen Kapelle angebaute Altarbereich läge, wenn man es genau nähme, in der Verantwortung der Stadt. „Ich werde den Bürgermeister mal ansprechen, ob wir uns die Versicherung teilen“, schlug Finkenbrink mit einem Schmunzeln fort.

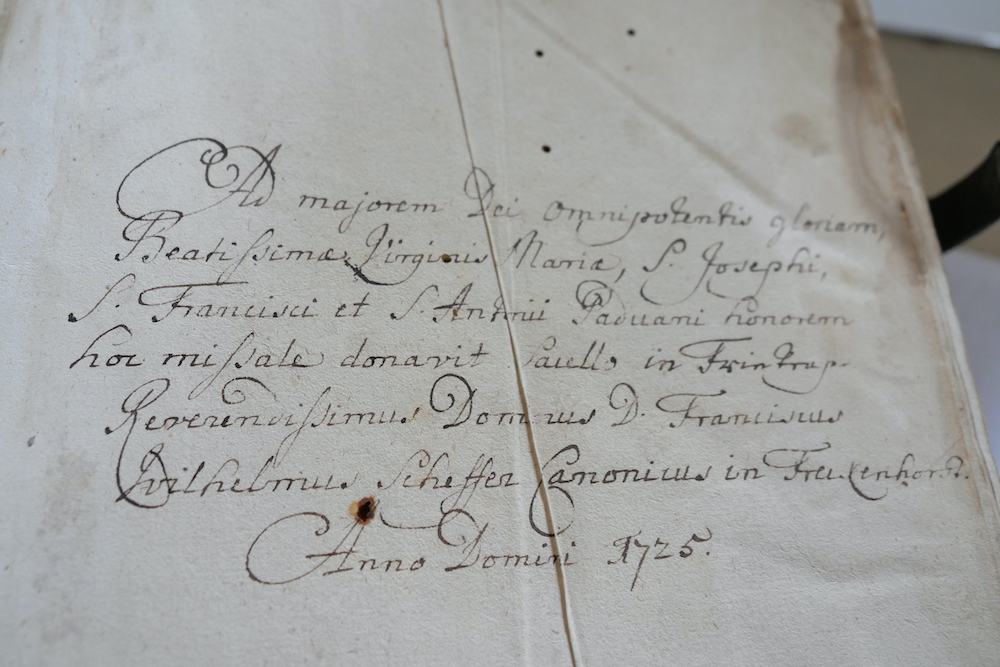

In Anbetracht des Alters des Fleckchen Erde, auf dem die nunmehr dritte Kapelle steht, ist diese Verschiebung kein besonderes Vorkommnis. Bereits vor dem 30-jährigen Krieg hatte es hier eine Gebetsstätte gegeben, die später abgerissen wurde. Die 1670 gebaute Nachfolgerin habe den Stiftsdamen in Freckenhorst sehr viel zu verdanken gehabt. Unter anderem die aus dem Jahre 1528 stammende zweitälteste Glocke in Freckenhorst, die seinerzeit einem neuen Geläut in der Stiftskirche weichen musste und so den Weg nach Flintrup nahm. Auch die aus dem 17. Jahrhundert stammenden, leicht unbequemen Kirchenbänke, stammen daher. Sie wurden 1930 aus der Nordseite von St. Bonifatius entfernt. Artefakte aus dem 16. Jahrhundert, ein edler Kelch aus dem Jahr 1706 und das 1631 in Antwerpen gedruckte Messbuch mit der Widmung des Spenders aus dem Jahr 1725 zählen zum Stolz der Kapelle, werden aber aus Sicherheitsgründen im Panzerschrank der Stiftskirche gelagert. „Nicht einfach im Depot“, betonte der Vorsitzende.

Das Jahr 1882 markiert das Ende der zweiten Kapelle. Beim Bau der jetzigen hätten alle geholfen, weiß Finkenbrink aus alten Aufzeichnungen. So sei es noch heute, denn „Wenn ein Gebiet nicht gepflegt wird, geht es damit abwärts“, betont er. Die Kapelle gehöre ja schließlich den Bauern, nicht der Kirche.

Die entschlossen sich 1980 nach einem Totengebet spontan zu einer notwendigen Renovierung. „Einstimmig, so wie wir alle Entscheidungen treffen!“ Der Regen sollte nicht weiter die Wände entlang rinnen können, auch die Fenster wurden trickreich erneuert: Die eigentlichen Scheiben mit der Bleiverglasung werden durch Vorsatzscheiben geschützt. 1999 wurde der Altar umgebaut, so dass der Pastor die Messe nicht mehr wie ehedem mit dem Rücken zur Gemeinde liest. Zudem wurde das Türmchen neu verkupfert. „Wir haben immer wieder Leute gefunden, die eine müde Mark übrig hatten“, sagt Finkenbrink. So ist es auch heute noch. Der Verein gilt als gemeinnützig, Spenden sind steuerlich absetzbar und der Heimatpreis 2022 spülte mit 2.500 Euro ein erkleckliches Sümmchen in die Vereinskasse. Beständige Arbeiten kosten eben Geld, auch wenn sehr vieles in Eigenregie und mit Hilfe günstiger Handwerksleistungen erbracht werden kann. Auch der Bereich vor der Kapelle, in der 1981 bereit die erste Trauung stattfand, wurde verschönert. „Wir sind immer aktiv, unser schönes kleines Gotteshaus in Ordnung zu halten“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende. Nach einem ganz einfachen Rhythmus: Jede der 13 Nachbarschaftsfamilien übernimmt reihum vier Wochen Dienst. So ergibt sich übers Jahr eine Verschiebung und jeder ist mal für die termin- und jahreszeitlich gebundenen Veranstaltungen zuständig.

Neben Hochzeiten – auch von Auswärtigen – und Totenmessen, werden hier pro Jahr zwei Messen gefeiert. dazu eine Maiandacht und zur Weihnachtszeit kann eine Krippe bewundert werden. Die Messe zum Jubiläum mit Dechant Manfred Krampe unter Begleitung des Orchestervereins Freckenhorst, sowie das gemeinschaftliche Zusammensein, fanden allerdings wegen der vielen Besucher, darunter auch Bürgermeister Peter Horstmann, auf einem benachbarten Bauernhof statt.

Die Kapelle selbst ist an jedem Wochenende, in den Ferien und während der Wallfahrtswoche Buddenbaum für alle interessierten Besucher geöffnet.

Die beiden aus Seide bzw. Seidendamast gewirkten Kasel stammen aus dem 18. Jahrhundert

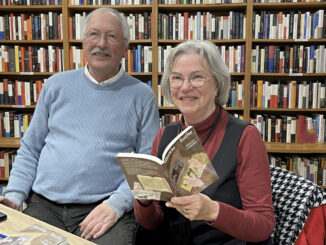

Da steht es schwarz auf weiß: 1725 – Der Vorsitzende der Kapellengemeinschaft, August Finkenbrink zeigt auf die Datierung der Widmung im 1631 gedruckten Messbuch. Im Hintergrund ein Foto des Silberkelchs aus dem Jahr 1799

500 und mehr Jahre Kapellengeschichte in knapp 30 Minuten – August Finkenbrink gelang eine fesselnde halbe Stunde Heimatkunde

Fotos: Rieder